摂食・嚥下リハビリテーションの専任看護師として、入院患者さんの摂食・嚥下訓練、食事の指示、スタッフ指導、院内勉強会の開催、そして各地から依頼される講演にと、多忙な小山珠美先生。

現場で実際に行っている、経口摂取のためのアプローチから摂食嚥下リハビリテーションに取り組む際の意識の持ち方まで、熱く語られました。

Ⅰ 摂食・嚥下障害と胃瘻

8.まず、患者さんを起こしましょう!

東名厚木病院 看護部主事(摂食・嚥下リハ専任看護師)

小山珠美

(所属・役職等は発行当時のものです)

PDN通信 19号 (2007年4月発行) より

(所属・役職等は発行当時のものです)

その胃瘻、ちょっと待ってください!

やるべきこともやらずに胃瘻?!

ある日のこと。「〇曜日胃瘻の小山珠美面談」と電子カルテに書かれてあった。その対象となっている人は1ヶ月以上原因不明の微熱が続き、食事もたべられないで経過している患者だった。年末年始のスタッフが少ない時期も相まって、十分なケアや評価がなされないまま経過していた。

| ・ 脳血管障害(脳卒中) ・ 多系統萎縮賞、パーキンソン病などの神経難病 ・ アルツハイマー型痴呆(認知症) ・ 脳外傷(転倒、事故による脳へのダメージ) ・ 末梢神経障害 ・ 口腔・咽頭・喉頭疾患 ・ 歯科疾患 など |

そこで一人のナースが「まだやるべきこともやっていないのに胃瘻の説明をするのは早いのではないですか? あと1週間待ってください。私達に先ず評価からスタートさせてください」と申し出た。その後、段階的なアプローチを踏んだ摂食・嚥下のリハビリテーションにより、その患者は10日後、全量経口摂取に移行できた。つまりは、胃瘻を造ることなく口から食べられるようになったわけである。50床弱の病棟で同じようなケースの方が3名、同時期にいたそうだ。この「ちょっと待った!」と踏みとどまった摂食・嚥下リハ専任ナースこそ、小山珠美先生なのである。

「口から食べるということは、生命活動に必要な栄養補給だけでなく、食べる楽しみから得られる満足感により、実質的なQOLの向上をもたらすものです。欠くことのできない生活の一部であり、人間としての基本的要求の一つです。ですから私自身、最後の最後まで、口から食べることは諦めたくありません。食べることが難しくなっている患者さんたちにも、もしもこの人が自分だったらどうしてもらいたいか? そう考えながら摂食・嚥下のアプローチをしています」と小山先生は語る。

| ・ 廃用症候群(チューブ栄養の長期化) ・ 不適切なアセスメントとケアの未熟 ・ 関係者の経口摂取に関する認識不足 ・ 高次脳機能障害 ・ 治療・薬剤の副作用(口腔内乾燥・味覚低下など) ・ 加齢 |

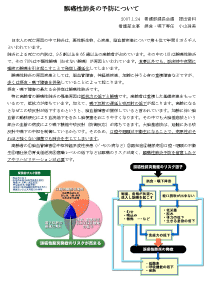

10年以上摂食・嚥下リハビリに関わり、適切なアプローチによって経口摂取が可能になるケースを多く経験している小山先生にとって、摂食・嚥下障害を引き起こす疾病(表1)があるにしろ、表2のように障害を悪化させる誘因に対するアプローチ無しに胃瘻に至るプロセスは納得がいかないのだ。

嚥下機能だけを診て判断しない

「誤解しないでいただきたいのですが、私は胃瘻に反対しているわけではありません。患者さんの障害の度合いから、唾液の飲み込みも難しく、必要な栄養と水分をすべて口から食べられるようになるまでに、長期間かかるという見通しが立ったのであれば、早期に胃瘻を造って栄養を確保した上で、摂食・嚥下のリハビリに取り組むべきだと思います。

胃瘻造設の際のインフォームドコンセントも、誤嚥性肺炎を一度起こした高齢者は、口から食べたらもう命の補償はない、と言わんばかりの説明(インフォームドコンセントとは程遠いものだと思いますが)をされて、経口摂取を諦めている人が多いという印象をもっています。 家族としては、命をかけてまで口から食べることはないだろうから、先生にお任せしよう、ということになってしまいがちです。そういう流れに対して『ちょっと待った!』をかけてしまうんですね。

摂食・嚥下機能を回復させるには、嚥下機能だけを診るのではなく、全身状態、栄養状態、口腔や咽頭の機能、高次脳機能、ADL、呼吸機能、排泄の状況や精神状態(ストレスが食欲不振を招くことも多い)、そういうすべてを総合的に判断し、対応の仕方を検討する必要があると思うのです」と、安易な胃瘻造設には警鐘を鳴らす。

再び食べるための段階的アプローチ

摂食・嚥下機能を改善させるには、具体的にどういうプロセスを経てアプローチをするのかをお聞きした。摂食・嚥下機能を悪化させる誘因を見過ごさずに、適切な対処をすることから、このアプローチは始まる。

[1] ベッドから起こす

「先ず意識レベルの改善です。覚醒した状態でなければ、嚥下反射の惹起も鈍くなります。ですから、全身状態が安定してきたらまず、リクライニング角度を上げて離床をさせる、寝かせきりにしないでベッドから起こしてあげれば、覚醒レベルだけでなく、呼吸、筋運動も機能が高まっていきます。

ベッドから車椅子に乗せるということは、重力に抗した姿勢へと誘導し、身体を起こすということです。同時に起きて移動することで、目で見る、耳で聴く、手で触るという特殊感覚による刺激が、認知機能を高めます。

呼吸機能も、寝たきりの状態では横隔膜が肺を押し上げているので換気量が下がります。しかし、身体を起こすことで横隔膜が下降し、胸郭が広がって換気量が増えていきます。加えて、呼吸筋が刺激されると、胸・頚・肩などの筋力が増し、頭を支え姿勢を保持する力がついてきます。

このように、摂食・嚥下訓練のために必要な身体を作るには、まず身体を起こすことです。寝かせきりでは、嚥下機能は廃用症候群で低下する一方です。飲み込める力があったとしても飲み込めなくなっていってしまいます。ですから、まずは身体を起こして、覚醒レベル・認知機能を高めることが前提なのです。」

[2] 器質的口腔ケアと機能的口腔ケアは1セット

口腔ケアの必要性は以前よりいわれていることだが、小山先生は特に機能的口腔ケアの必要性を強調される。

「口腔ケアは、歯垢や細菌除去のための器質的ケアと同時に、舌を引っ張ったり頬を刺激したり唇を広げたり、といった機能的ケアを行なうことが必要です。

口から食べるためには、口唇、頬、首などの筋肉がほぐれていることが必要ですから、そのためのストレッチは基礎訓練(間接訓練とも言います)として不可欠なのです」と、インタビュー前に行なわれた院内の看護課長会議のレジュメ(看護課長会議資料)![]() を見せてくださった。

を見せてくださった。

さらに、口腔ケアを通して口腔・咽頭への適切な刺激をすることは、脳への最たる刺激伝導系として機能するため、覚醒レベルが一層高まるそうである。

誤嚥性肺炎の予防は、摂食・嚥下リハビリのプロセスで、最も注意の払われるところであるが、抵抗力の低下と誤嚥を主な原因とする肺炎を予防するためには、口腔内の清潔と嚥下機能の改善が欠かせない。

適正な食物形態、食介助の技術、頚部前屈姿勢、何よりも肺炎を引きこすような細菌を口腔内に放置しないための器質的口腔ケアと、誤嚥をしない嚥下力をアップさせるための機能的口腔ケアが重要ということだ。いわゆる“食べられる口作り”である。

[3] 無理せずゆっくりステップアップ

唾(唾液)を飲み込めるようになり、嚥下運動が何度か出来るようになっていったら、さらに嚥下反射を誘発させるために、味が良いもの、目で見て楽しめるもの、香りが良いものなど、感覚から入る刺激で反射を誘発する。その継続が、唇を閉じる力、舌を動かす力、飲み込む喉の力などの強化につながるのだという。

「認知障害のために、そういう刺激が受け止められない場合には、トロミをつけたお茶やキシリトールなどを口唇に塗って舌運動を誘発させたり、嚥下困難者用の安全な形状のゼリーをスライスして飲み込んでもらって、随意的な嚥下反射を起こすことにつなげていきます。 ゼリーを1日に1~2ヶ食べられるようになり、それが2日間くらい大丈夫なようであれば、嚥下訓練食として、おかゆ、ペースト、ゼリーなどをまず1日に1回食べてもらいます。

そこでも気道伸展位を避けた姿勢(頚部前屈姿勢)に注意を払い、無理なく食べられる適量の見極めもしていきます。ゆっくりと、ご本人が口の中に食べ物を取り込めるようなスプーンを選ぶことも大切です。

姿勢が崩れる状況の中で食べるということは、誤嚥につながるリスクも高いので、心身のバランスに細心の注意をはらって食事の援助をしていきます。そうして1日1食からゆっくりと2食、3食に進めていきますが、完全に必要な栄養や水分が摂れるまでは多少の時間を要しますので、不足する間は、静脈栄養や細い経鼻チューブを使って補うようにします。無理をしない、一度に段階を進めない、そういうアプローチを行っていけば、誤嚥性肺炎の併発は回避できると思います。

[4] 誤嚥を予防しながらステップアップ

| ・食物形態を変更するときは、一度に全量をステップアップしない ・安全で容易な食物との併用(交互嚥下の活用) 咀嚼や嚥下が困難なものと簡単なものとを交互に摂取する (副食⇒粥⇒ぜリー など) ・栄養と水分を増やしていく 補助食品、分食の併用 ・安全で美味しく食欲のでるような食事の提供 ・臨床所見・VF・摂取場面などで評価しステップアップ |

ただし、長期間微熱が続く、CRPの上昇が持続、誤嚥のリスクが高い、と判断された場合は嚥下造影を行ないます。その際、誤嚥がある場合はどういうタイプなのか、一口量や姿勢は適当か、どういう食べ物をどのくらい、どんなペースで食べたときに誤嚥を誘発しているのか、などを評価し、適切な訓練や援助方法を検討します。

私は基本的に、誤嚥の危険性があるからといって、経口摂取をゼロにはしません。誤嚥を出来るだけ予防して、誤嚥性肺炎にならないような安全な食べ物だけで、しばらく続けてみる、あるいは胃瘻を造って必要な栄養を確保しながら、物性として安全な嚥下困難者用のゼリー(当院ではエンゲリ-ドを使用)と基礎訓練で、まず1週間くらい頑張ってみる、というようなプログラムを立てます。

食事のステップアップのポイント(表3)を確認しながらアプローチしてゆけば、1週間で3食、経口摂取に移行することができます」と、現時点で関わってこられた約150名のデータから、8割程度が再び食べられるようになっているという、小山先生の実績が語る。

意識改革は 自分に置き換えて考えることから

経口摂取に取り組むとなれば、責任を持ってその食事介助に関わらねばならず、1人1食に1時間~1時間半かかることもある。マンパワーの問題で、やってあげたくても取り組めない、という施設もあるだろう。果たして、そこがネックなのだろうか? と小山先生は問いかける。

2006年4月に、小山先生を摂食・嚥下リハ専任スタッフとして迎え入れた東名厚木病院は、桐山誠一院長・中村美智子看護部長(副院長兼)(注:当時)の「この急性期病院にいるうちに、なんとか口から食べられるようにして、それから地域に帰してあげたい」という強い信念がある。すべての病院がそういう環境にあるわけではないにしても、一人一人の意識と行動力が大切だ、と小山先生は言う。

「摂食・嚥下リハビリに取り組むには、確かに人員の確保は大切でしょう。しかし、胃瘻を造設する側が、まずは食べられるための努力をしてみよう、という意識を持てるかどうか。もしこの方が自分や家族だったら、どうしてほしいと思うだろうか、患者さんの健康上の問題を、どうしたらもっと改善していけるだろうか、と考えることのできる人的質にかかっているといってよいと思います。

あるアンケート調査によると、医療関係者ほど、胃瘻にしないで死ぬまで口から食べたいと答える人が多い。ではあなたの病院では、それを支える体制が出来ていますか? と尋ねると、ほとんどが「いいえ」です。何故出来ないんですか? と問うと「人が足りない」「知識・技術がない」「そこまで認識がなかった」という回答が並びます。

要は、自分自身がどう専門家として取り組むか、ということに尽きるのですが・・・。

ただ、この《できない理由》を言語化するということは、大切なこと。あえて出来ない理由を意識してもらうことから、今の状況で何ができるかを見つけることにもつながります」

現在、摂食・嚥下障害看護の認定看護師は、全国に31名(注:2007年当時)。昨年発足した教育課程なので、第1期生だ。小山先生は、昨年その課程の主任教員をされていた。現在もその育成のための非常勤講師をしているが、病院全体でそれを支援しているところはまだまだ少ない。

ある研修医は、「この病院には小山主事のような専任ナースがいるが、大学病院に戻ったら、一緒に経口摂取のためのリハビリに取り組もうというスタッフがいない」と現実を訴える。それは小山先生も痛感していることで、そういうコア人材のいない状況で安全に安定した摂食・嚥下リハビリを行なうことは難しい。医師の責任において、安全が確保されていないのに「食べてみましょう」とはいえないだろう。

最近では、ほとんどの医師が、安全な経口摂取へのトライをするようになった。「まずは小山主事に診てもらって、評価・アプローチしてもらおう」という姿勢に変化してきたそうである。

院内では、看護師だけでなく、ST・PT・OTなどのリハスタッフ、栄養士、薬剤師、ケアワーカーなどの有志が、摂食・嚥下リハチームを結成し、協働と連携を目指して日々活動している。小山先生はその中で、コアスタッフの役割を担っている。そういう現場のスタッフと、その体制を支える中枢の管理者層、両方の意識改革が必要、と小山先生。

院内では月1回ペースのオープンな勉強会を開催、依頼があれば全国各地からの講演要請に応じて口から食べることの意義を発信し続けている。

加えて地域密着型の病院として、ご家族だけでなく、訪問ナース、ヘルパー、ケアマネなどにも摂食・嚥下機能や安全な食事援助方法を正しく理解してもらうために、実際の食事場面で注意点を説明し実施指導している。今後は、入院中の患者だけでなく、地域の方々が美味しく安全に食べられるための相談やリハができるような、摂食・嚥下外来の開設を目指して準備中とのこと。

「胃瘻を造っても食べる楽しみは決してゼロにしないで、胃瘻のメリットを最大限活かして使っていく。つまり胃瘻か経口か、食べさせるか食べさせないかといった、YesかNoかではなく、人間のもつ可能性のYes部分をできるだけ拡大していく。よりよく、幸福に生きていけるための健康上の支援をするのが医療者の役割だと思います」という言葉が心に残った。

PDN通信 19号 (2007年11月発行) より

(所属・役職等は発行当時のものです)